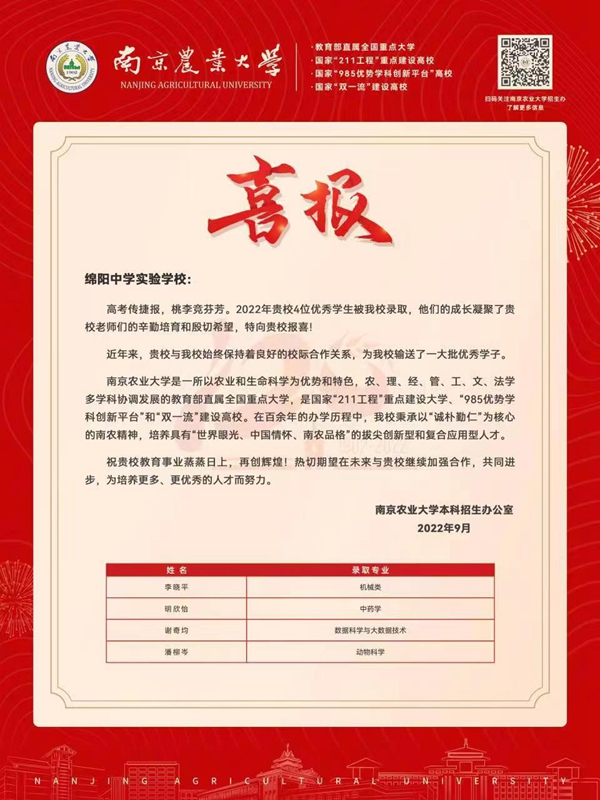

丹心长映新闻情 纸笔永结党报缘

“我们张望、我们记录、我们表示知道。这是一种更冷的观看。这是被我们认作艺术的观看方式。”正如美国作家苏珊·桑塔格将文学视为对外部世界的记录、观看的方式一样,有一个人,作为新闻实践者,他与新闻结缘60载,用20年时间躬耕新闻一线,前后采访学者、作家数十位,发表各类新闻报道近千篇;作为新闻教育家,他亲身见证和参与了川大新闻教育事业从无到有、由小及大的筚路蓝缕;作为川渝新闻界的传奇,他桃李满天下,门下弟子遍布国内外,堪称出类拔萃——他,是四川大学首届新闻学院院长、四川省新闻教育学会会长、中国传播学会副会长、四川大学文学与新闻学院教授、博士生导师邱沛篁教授,一名仍旧活跃在新闻和新闻教育前线的老兵。

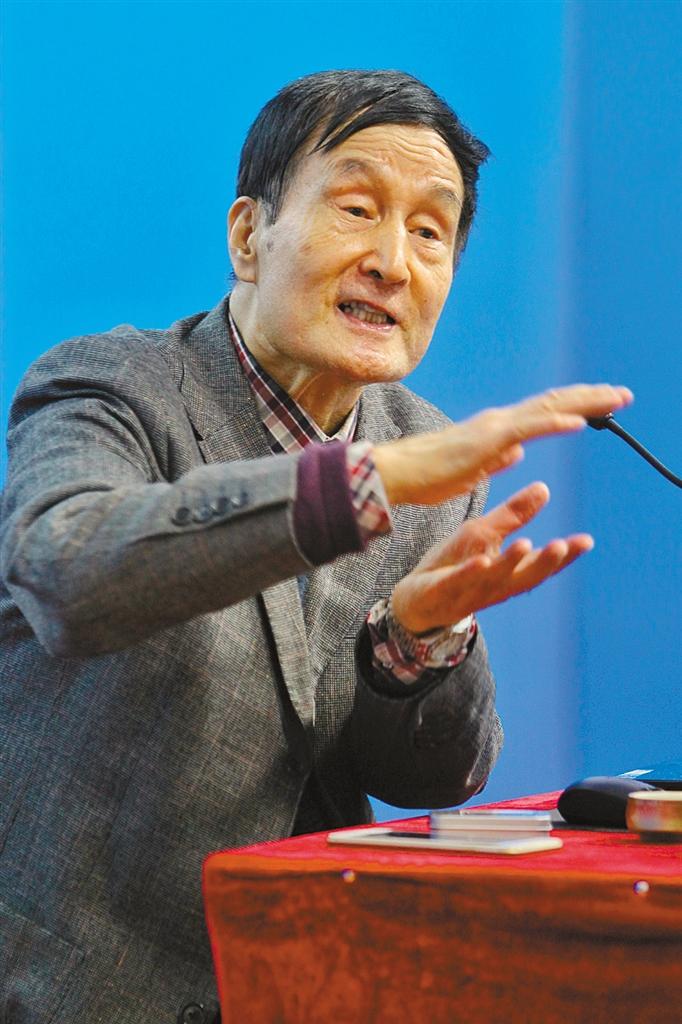

11月6日,四川大学江安校区水上报告厅,一场主题为《一个甲子的川大情缘》川大校史大讲堂在这里开讲,数百个座位座无虚席,连过道上也站满了人群。讲座后,邱老接受了本报记者的独家专访,谈及他这几十年来治学、育人、笔耕乃至退休生活的历历往事与生活点滴。

120分钟精彩讲座

讲述一甲子川大新闻情

“北京访茅盾、上海访巴金、广州访秦牧……热爱,是我坚持新闻事业一个甲子初心不变的秘诀。”11月6日下午2时许,川大江安校区水上报告厅显得格外的拥挤和热闹,在座的数百位师生正折服于一位精神矍铄、言谈敏锐的老者的精彩讲述中。而为川大师生带来精彩讲座的正是川渝新闻教育领域的元老级人物、大名鼎鼎的邱沛篁教授。讲座中,邱老结合他自己的人生阅历与新闻事业的不解情缘侃侃而谈,做了一场主题为“一个甲子的川大情缘”的精彩讲座。

“1957年,我在四川大学校报《人民川大》上发表了名为《汽车在平坦的道路上行驶》的第一篇文章,自此与新闻事业结下了深厚情缘。”两个小时的讲座,邱老围绕“四川大学培育了我、我为四川大学办校报、我与四川大学新闻传播教育”等内容为在场师生讲述如何通过一个甲子的岁月,怎样践行一个新闻工作者专业和专注的精神,去筑造四川新闻界辉煌的历程。

“邱老的讲座,为我们诠释了做人、做事、做学问的真谛,给我不少的启迪与思考。”邱老81级学生、现川大法学院副教授曾彤在听完讲座后感慨道。“以前对新闻学了解不深,听完邱教授的讲座,不仅在新闻学这门功课方面给了我深刻的启发,更让我感动的是邱教授先进的教学理念,高超的教学艺术,深厚的人文素养,使我敬仰和折服。”该校网络与新媒体专业研二学生韩谊君告诉记者。

60载笔耕不辍

知行合一成就新闻传奇

作为川大新闻教育的重要开拓者,邱老将毕生精力都交付给了新闻采写、新闻教学和新闻学研究工作,而他参与创建川大新闻专业、新闻学科和新闻学院的“三创业绩”,已不仅是众多川大新闻学子心中的“高山仰止”,更已成为川渝新闻界的真正传奇。

“改革开放伊始,当时川大就决定筹建新闻专业,可以说川大新闻教育是时代的产物,改革开放是川大新闻教育的主要推动力。”讲座过后,邱老在接受记者专访时表示,川大新闻教育事业的开创和发展是有其深厚的社会成因推动的。“1983年,我有幸在北京出席新闻教育座谈会,和与会代表一起受到中央领导同志的接见,反映出当时对新闻宣传工作的重视。1985年川大新闻系成立,在省、市、学校的大力支持下,兴修了新闻楼,实行请进来(请专家来讲课),走出去(带学生出去学习)的新闻教学模式,将理论与实践相结合,川大新闻专业也逐步在国内闯出了名气。可以说,川大新闻专业的发展,是一个应时而生、顺时而为的过程。”而在自己多年的教学管理生涯里,邱老一直坚持新闻教学要做到从理论中来,到实践中去。深入实际、贴近生活才是新闻教学的生命。

而谈及自己与川大的一甲子情缘,邱老笑言新闻教育事业既要薪尽火传,也要星火燎原,自己60年的新闻教学生涯还没画上句号,还将继续发挥余热,继续笔耕,一直到写不动为止。

60载学苑树人

广植桃李谱写川大荣光

作为一名新闻教学工作者,34年的新闻教育生涯里,邱老可谓桃李遍天下,他的诸多学生成为当下西部新闻传媒界的骨干和精英。这里面有知名传媒博导、川大文化产业研究中心主任蔡尚伟、重庆工商大学文学与新闻学院院长蔡敏、四川外国语学院新闻与传播学院院长严功军等一大批活跃在国内学术、文学、传媒领域的人士。

作为邱老所带过的第一批博士生,川大文化产业研究中心主任蔡尚伟可谓是邱老学术思想的直系传人,这位曾被誉为“中国最年轻的传媒博导”的传媒大将在上学时就品学兼优、勤奋好学,“我在教学工作中,反复强调‘立业先立人,立人先立德’,即使默默无闻,也要为祖国的社会主义现代化建设添砖加瓦。”正因为有了以邱老为代表的老一辈新闻教育工作者孜孜不倦的教诲,他的爱徒蔡尚伟的人生才有了一次次的凯旋。

而四川省科普作家协会主席、知名科普作家董仁威的经历则更为传奇,他原本就读于川大生物系,在川大读书期间,时任《人民川大》编辑的邱老引导热爱文学创作的董仁威走向了创作之路,更是给了他一些锻炼的机会,这为后来他创作许多优秀的科幻作品开启了文学写作之门。

60载峥嵘岁月

生命不息永保攀登状态

20年在川大校报记者、编辑的青春时光,30多年川大新闻教学、管理的建设岁月,已经从一线岗位退下来近10年的邱老,依旧保持着一个新闻学者从始至终对新闻事业的求索与热爱。

“退休不代表不做工作,生命不息,工作不止,要永远保持攀登的状态。”邱老对记者讲述道,在这几十年的新闻教学、采访实践中,巴金当年手书给他的 “学到老”三字箴言给他触动尤大。他将这种“活到老、学到老”的精神贯彻到自己退休生活中:接受了学院返聘,继续承担博士生指导工作、奋斗在教学工作前线,组织四川省新闻教育学会相关工作、到全国各地去进行新闻业务培训、整理准备出版80万字的个人专著《新闻传播教育论集》……每天,他依然是7点不到就起床,开始读报看书,完成每日工作计划,退休后的生活并不比在岗时清闲。

“我现在把主要精力放在省新闻教育学会的发展和个人专著的整理上,为省内各大高校的发展交流、发展、建设互通有无,大家在相互联系、交流和学习中才能获得进步,而这个学会就是进步的平台。”谈及自己的退休生活,邱老显得很是得意。

60载党报情缘

风雨同舟共奏时代凯歌

“党报是我的良师益友,1959年我在上大三的时候,就有缘结识了《成都日报》,并在上面发表了第一篇文章。”作为一名一直在新闻战线奋斗过的老兵,邱老对自己的记者工作显得相当的熟稔和怀念。“1960年我从川大中文系毕业并留校工作,主要负责校报的新闻采编、学校的对外宣传工作,并陆续在《成都日报》上发表影评、戏评、书评;随后在《成都日报》上发表《四川大学3个一级教授过周末》,在当时的社会反响都还不错,也奠定我和日报的不解之缘。”

“1980年秋,我前往上海复旦大学新闻系进修,当时《成都日报》副刊部编辑廖友朋随即就约我写一篇关于巴金的专访(自此掀开了对巴金的7次专访),并为我出具了一张报社的介绍信。报道刊登后,引发的巨大反响也是让人始料未及的。”谈及自己的党报情缘,邱老笑称,自己大学时就和《成都日报》打交道,算下来也快60年了。“我采访茅盾、秦牧、林如稷、李月秋、阳友鹤、邹忠新等文化名人,也是来自当时《成都日报》的推荐。”

与党报《成都日报》风雨同舟的邱老,对时下党报媒体如何发挥自己的优势,办出自己的特色,也给出了自己的建议:坚持新媒体与传统媒体融合,优势互补,共同发展;坚持深入第一线采访,深入基层、深入生活,改学风、文风,讲好新时代成都的新人物、新故事;发扬党的传统,群众办报,广泛联系群众,发动群众,想人民之所想,为人民办好事,可通过召开读者座谈会,倾听群众呼声、了解群众所需。

记者手记

高山仰止 致敬老兵

在没有见到邱老之前,我很难想象思维敏捷、言谈敏锐的老人已年近八旬,或许正是这种活到老、学到老的精神让他有了“发奋忘食,乐以忘忧,不知老之将至”的充实而又忙碌的晚年退休生活。正如他的弟子蔡尚伟所言,他是“新闻教育的永动机”——永远有青春、永远有激情,永远有动力,永远有活力,永远在奋斗,永远在前进……

或许,短短的一次采访尚不足以概括一位新闻前辈的人生往事,邱老60载笔耕育人自会长存人心。当我怀着敬仰之心与邱老长谈之后,他略显忙碌的退休生活,他对新闻教育事业的热爱,让我想起了那句让无数从自己的战场退下来的人产生共鸣的话语:老兵不老,永不放弃。本报记者 王李科 摄影 胡大田

原标题:四川大学举行校史大讲堂,邱沛篁教授深情讲述他的60载新闻情缘