教育扶贫攻坚路,携手并进共出发

——陕西科技大学研究生支教团成员党靖雯自述

四川省马边彝族自治县,对于刚迈出校园的我而言,是一个陌生又遥远的地方。我对她所有的印象,都停留在新闻中“国家级贫困县”的标签上。

今年8月,斗志昂扬的我和5名小伙伴来到这里,开展为期一年的教育扶贫工作。在从事支教工作的4个月里,我慢慢感受到边城的独特魅力。

春风能化雨

9月,我们正式入职苏坝镇初级中学。面对孩子们一双双渴望知识的眼睛、一张张表情无奈的小脸,我和同事们打算干点儿实事。我们利用课余时间,走进学生家中家访、面对面交流,了解山区学困生特点,把“扶贫、扶智”融入课堂,助学生“开眼界、看世界”,与学生共同学习。

山路难行,扶贫坎坷。短短一个多月,支教生活让我学会了使命与担当,迅速从一个只需对自己负责的大学生,成长为一个要对200余名孩子负责的老师,学会了“将心比心,用心换心”脚踏实地的工作方式,学会了帮助学生“明确奋斗目标,树立远大理想”。

教学之外,我们利用周末时间入村入户,定期回访解决问题,还参与了送教上门、周末班、援彝计划等多种教育扶贫活动。这些教育扶贫工作挤满了我的日程表,从早到晚,从周一到周日,让我的脚印留在了一条条蜿蜒的小路上。却也因此,我们能清楚了解每一位受助生的思想、学习状态。在教育扶贫工作中,我们永远保持着充沛的精力,时刻充满着力量与希望,对马边教育扶贫充满着决心、耐心与恒心。

作为一名教育工作者,这种时刻谨记“不忘教育初心,牢记育人使命”的工作作风,将成为我未来工作中的方向与目标。

滴水可穿石

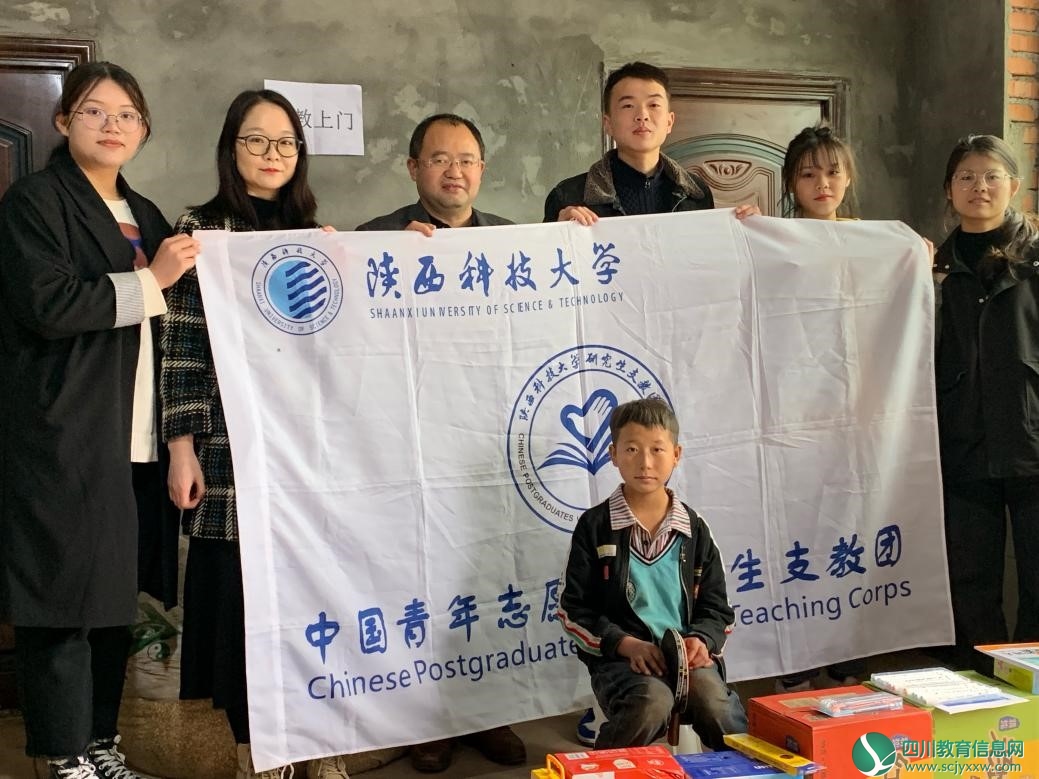

9月至11月,陕西科技大学第21届研究生支教团作为专项小组,参与苏坝中学“教育精准扶贫,爱心送教上门”教育扶贫活动,为辖区特殊儿童送教上门。

10月11日,牟长俊校长带领我们,到苏坝镇前进村智力障碍学生吉胡布哈的家中,为他送去一些学习用具和生活用品。他家没有任何教学用具,在仅有的桌椅上,我开始了第一次送教上门。

我和小伙伴们轮番上阵,拿出我们修改多次的美术、数学、音乐等课程教案一一讲授。完成基础课程后,我们与布哈一起做游戏,手拉手、心连心,让他切实感受到老师的“温度”、教育扶贫的“力度”。

吉海扫批也是一名智力障碍学生,生活与交流都有很大困难。11月27日,我们带着本子、水笔、乒乓球拍等学习用具和一些过冬的生活用品,和牟校长一起,前往苏坝镇越胜村他的家里。

结合往次送教经验,这一次我们设置了具有针对性、趣味性、全面性的科学、历史、手工等特色课程,教他认识大自然、学习基本算数、捏橡皮泥、折纸创作等。同时,和学生家长讨论学生最近生活与学习中的问题。我告诉他们:“我们一直在,我们不会落下任何一个人”,他们一家人在向我们微笑感谢时,嘴角竟在微微颤抖。

每次送教上门,我与残障学生在一起仅短短几个小时,却能深深地感受到他们对知识的强烈渴望。每次送教上门结束,我会惊喜于学生每一次进步的点滴。我认为,送教上门教育扶贫系列活动解决了残障学生学习内容匮乏、师资不足等问题,让残障学生“好上课、上好课”,使他们也有机会享有平等的学习机会,增强学生学习的信心与决心。

几个月下来,我特别庆幸自己能来到马边、来到苏坝,参与这一场没有硝烟的脱贫攻坚战。教育扶贫,承载着阻断贫困代际传递的使命与希望,勾勒着一个个灵魂深处的梦想与幸福,谱写着脱贫奔小康的华美乐章。扶贫工作,没有退路,为了共同奔小康,我们责无旁贷。